Un véhicule équipé d’une assistance avancée peut freiner seul, mais exige encore l’attention constante du conducteur. Pourtant, certains modèles commercialisés prétendent offrir une expérience de conduite sans intervention humaine, alors que la réglementation limite leur usage et leur autonomie effective.

Comparer les systèmes de conduite autonome relève parfois du casse-tête, tant le marketing brouille les pistes. D’un constructeur à l’autre, la technologie embarquée, l’étendue des automatismes et les exigences d’utilisation varient, parfois du tout au tout.

Comprendre les niveaux d’autonomie : de l’assistance à la conduite totalement autonome

La conduite autonome ne se résume pas à une unique réalité technique : elle s’étale sur une large palette de possibilités. Depuis une décennie, la Society of Automotive Engineers (SAE International) et l’OICA ont posé des jalons clairs : six niveaux de conduite autonome pour distinguer progrès, promesses et responsabilités. On passe d’une simple assistance conduite à une autonomie totale, où la machine gère tout, sans intervention humaine.

Voici comment se répartissent ces niveaux, du plus basique au plus ambitieux :

- Niveau 0 : aucune automatisation. L’humain tient le volant et contrôle chaque geste.

- Niveau 1 : une aide unique, comme un régulateur de vitesse adaptatif, mais la main humaine reste omniprésente.

- Niveau 2 : association de plusieurs ADAS, gestion de la vitesse, maintien dans la voie. Toutefois, la vigilance demeure non négociable.

- Niveau 3 : le système de conduite autonome prend la main lors de certaines situations, mais le conducteur doit redevenir pilote à la moindre alerte.

- Niveau 4 : l’automatisation va plus loin, sur des trajets ou contextes bien définis. L’utilisateur peut se détendre, sauf lors d’événements exceptionnels.

- Niveau 5 : plus besoin de conducteur. Le véhicule autonome se charge de tout, partout, tout le temps.

Chaque niveau implique des réalités techniques et juridiques bien distinctes. Le niveau autonomie conducteur détermine qui porte la responsabilité légale en cas d’incident : le conducteur ou le fabricant ? En matière de constructeurs automobiles, la stratégie diffère : certains privilégient la prudence et la fiabilité des systèmes ADAS, d’autres accélèrent vers une expérience presque sans intervention humaine.

Derrière ces catégories, une question traverse le secteur : jusqu’où l’humain doit-il céder le contrôle à l’algorithme ? Les avancées technologiques, la loi et les attentes de la société s’entremêlent, parfois s’opposent. Les différents niveaux d’autonomie ne dessinent pas seulement un progrès technique : ils interrogent la confiance, le partage des responsabilités et le rôle que chacun souhaite donner à la machine dans l’automobile de demain.

Conduite assistée ou autonome : quelles différences au quotidien ?

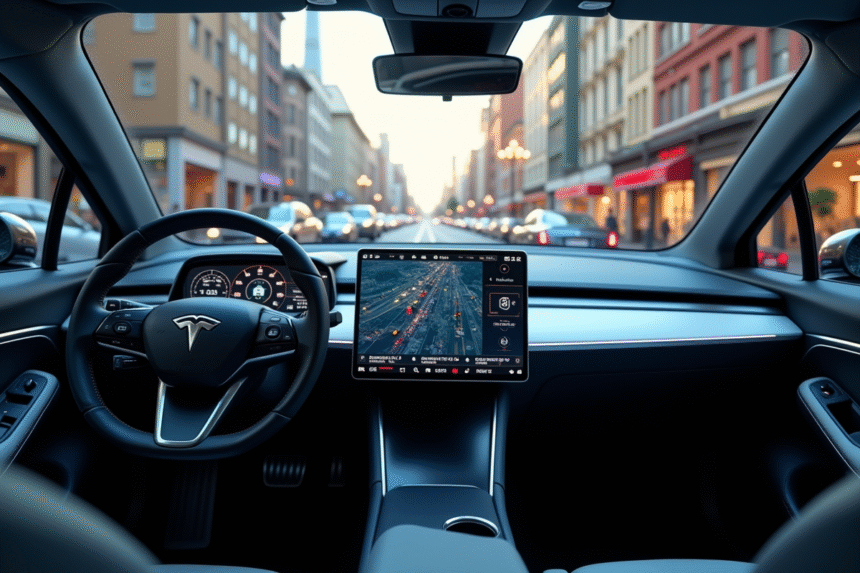

Le quotidien en voiture se transforme selon le système de conduite choisi. Dans une voiture à conduite assistée, l’automobiliste reste maître à bord : il anticipe, surveille, prend chaque décision. Les ADAS, régulateur de vitesse adaptatif, maintien de voie, freinage automatique, facilitent la tâche, surtout sur autoroute ou dans les bouchons. Mais une règle demeure : la surveillance du conducteur est obligatoire, aucune place pour l’inattention. L’assistance soutient, mais la décision appartient à l’humain.

L’arrivée de la conduite autonome, même limitée, déplace la frontière de la confiance. Le niveau autonomie définit la latitude laissée à l’électronique. D’un côté, des constructeurs comme Tesla ou Mercedes proposent l’autopilot ou le full self driving dans des scénarios précis ; de l’autre, certains avancent étape par étape, avec des alertes et des limites claires pour chaque fonction.

Sur certains modèles, le tableau de bord affiche toute une gamme d’aides :

- mode régulateur vitesse adaptatif pour adapter la vitesse à la circulation,

- assistance automatisée au stationnement,

- alerte lors du franchissement involontaire de ligne,

- et, pour les plus avancés, gestion complète des embouteillages sans intervention, avec supervision électronique constante.

Le ressenti au volant change : les longs trajets fatiguent moins, mais l’attention doit rester aiguisée. Selon le niveau conduite enclenché, la responsabilité bascule de l’humain à la machine, ou l’inverse. Le secteur avance vite : la promesse d’une voiture autonome généralisée se profile, mais chaque progrès soulève de nouvelles interrogations sur la vigilance, la sécurité et la confiance à accorder à l’automatisation.

Sécurité des systèmes de conduite autonome : où en est-on vraiment ?

La sécurité reste le sujet central dès qu’il s’agit de conduite autonome. Les constructeurs multiplient les innovations : caméras, radars, LiDAR travaillent de concert pour reconstituer une image numérique de la route. Malgré ces prouesses, l’imprévu continue de poser problème. Les rapports publiés par l’IIHS ou Euro NCAP révèlent un écart entre les promesses des brochures et la réalité des essais sur route ouverte. En laboratoire, les systèmes de conduite autonome détectent piétons et obstacles ; sur chaussée mouillée, avec une signalisation effacée ou devant une manœuvre imprévue, les limites apparaissent.

Les règles évoluent pour la surveillance du conducteur : au niveau 2, l’utilisateur doit garder les mains sur le volant et rester attentif. Au niveau 3, l’automatisation prend l’initiative, mais le conducteur doit pouvoir reprendre la main en quelques secondes si la situation l’exige. Le flou demeure autour de la responsabilité légale en cas de sinistre, chaque pays (France, Allemagne, États-Unis) élaborant ses propres règles et délais d’application.

Les compagnies d’assurance analysent les chiffres. Pour l’instant, aucune étude indépendante ne tranche en faveur d’un véhicule autonome face à un conducteur humain dans tous les contextes. La prudence prévaut : Euro NCAP recommande de stricts protocoles de validation et des limitations claires. Les progrès sont là, visibles, mais la généralisation d’une automatisation infaillible reste un objectif à atteindre, pas une réalité acquise.

Panorama des technologies et des principaux systèmes disponibles aujourd’hui

L’accélération de la conduite autonome est manifeste. Chaque constructeur automobile décline sa propre vision, ses choix technologiques, ses limites. Les ADAS, ces systèmes avancés d’aide à la conduite, constituent le socle : freinage d’urgence automatisé, maintien actif dans la voie, régulateur adaptatif. On les retrouve désormais sur la plupart des voitures hybrides rechargeables et électriques, dessinant un quotidien plus fluide.

Tesla développe son Full Self-Driving : un dispositif reposant sur un maillage de caméras et un apprentissage algorithmique intensif. Mercedes, pionnière sur le niveau 3 validé en Allemagne pour la Classe S, combine radars, LiDAR et ultrasons pour dompter le trafic dense en toute autonomie. General Motors, avec son Super Cruise, propose la conduite mains libres sur des milliers de kilomètres d’autoroutes strictement cartographiées.

Voici quelques exemples concrets de stratégies adoptées par les grands acteurs :

- Volvo fait de la sécurité sa marque de fabrique : Pilot Assist, couplé à une surveillance rigoureuse du conducteur, refuse toute prise de risque.

- BMW et Audi avancent par étapes : aide évoluée au stationnement, conduite semi-automatique dans les embouteillages.

- Google Waymo teste ses roboTaxis sans intervention humaine à Phoenix et San Francisco, explorant un futur sans volant.

Le secteur reste morcelé. Aucun système de conduite autonome ne couvre, à ce jour, tous les usages sur routes ouvertes. Entre redondance des capteurs pour certains, puissance logicielle pour d’autres, les approches diffèrent. Les ambitions s’affichent, mais la réalité rappelle sans cesse la nécessité de garder un œil ouvert sur la route.

L’automobile autonome n’a pas encore tranché entre rêve et réalité : chaque étape repousse la frontière, chaque mise à jour redéfinit la confiance possible. Le volant n’a pas fini de susciter les débats, et l’humain n’est pas près de devenir simple passager.